つまづいて転倒したり、誰かとぶつかったり、落ちたり、はねられたり、色々な怪我の仕方があります。救急外来では怪我をして骨折していないか心配で来る人もいます。よほど軽症でなければレントゲンを撮ってみましょうという話になります。

骨折があれば患者さんにとっては残念ですが、診断はシンプルです。「ほら、ここが折れていますよ。」と説明できます。

問題は骨折が写っていなかった場合です。

——————————————————————————–

医師「うーん、骨折は見当たりませんね。」

患者さん「骨折じゃないんだ。良かったです。」

医師「いや、100%否定はできないんで、痛みが続くようなら整形外科へ行ってください。」

患者さん「骨折はなかったんですよね。」

医師「今ははっきりしなくてもあとから分かる場合もあります。」

患者さん(どういうこと?見落としがあったときの言い訳?)

——————————————————————————–

骨折はレントゲンでは100%否定できない。

あとから骨折があったと分かる場合がある。

これは医療界では常識です。

患者さんからしてみれば白黒つけて欲しいところです。

「あるの?ないの?どっちなの?」と。

私はいつも次のように説明しています。

「今回明らかな骨折は指摘できませんでした。ただ、初回のレントゲン検査では骨折がはっきりしないことがあるので痛みが続くなら整形外科へ行ってもう一度レントゲンを撮ってもらいましょう。あとから骨折が判明することがあります。」

どうして、こういう言い回しになるのでしょうか。今日はそこを解説したいと思います。

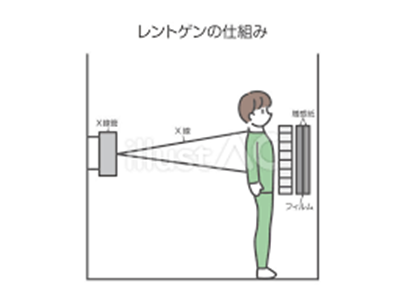

レントゲン検査はとてもありふれた検査ですが、わずかな被爆で人体の中を見通すことができる素晴らしい検査です。体へ負担がなく簡易的で、結果がすぐに出ます。

レントゲンの仕組みは“影絵”と一緒です。X線を体に当てて、通り抜けた線量を検出し、デジタル処理して画像化します(昔はフィルムでした)。X線が透過したところと、遮られたところでコントラストがつき画像が得られます。

レントゲンは“影絵”と一緒である。私達は骨を直接見ているのではなく骨の影を見ている。ここがレントゲン検査の限界です。

近所で木の枝を拾ってきました。これを骨に見立てます。

影も写っています。レントゲンと同じですね。

この枝を折ります。骨折です。

間違いなく骨折しています。

次に、折れた枝をまたくっつけます。当然ですが、断面がぴったり合うので一応くっつきます。矢印が骨折部分です。

さて、上の写真の影を見てください。救急外来の医師は皮膚を切って骨を直接見ることはできません。医師はレントゲン検査で間接的に骨の状態をみます。見るのは影の部分です。

これ、間違いなく骨折はしているのですが、わからないですよね。

もう1例載せますね。

骨折させます。

くっつけます。ほとんど転位のない骨折です。影が薄くてすみません。

やっぱりわからないですよね。こんな感じで骨折があっても転位(ズレ)が小さいとレントゲンで診断できないケースはあります。

骨折部をずらして転位を大きくしてみました。これなら影をみて骨折ありと診断できますね。

ここまでの説明で納得いただけたでしょうか。救急外来の医師は見落としがあったときの保険で「骨折が後から判明することがあります」と言っているわけではないのです。本当にレントゲンでわからない骨折があるのです。

では、医師はこのような患者さんをどのように診療していくのでしょうか。

それは経過フォローです。

患部が腫れてこないか、痛みが強くなってこないかといった症状の経過観察を行います。打撲ならだんだん痛みや腫れが引いてきますが、骨折していれば悪化するでしょう。少なくとも1週間程度して良くなってくることなどありえません。

レントゲンも再検します。タイミングを変えて撮影すれば今度は骨折線が見えるかもしれません。

だから、痛みが続くなら整形外科へ行ってもう1度レントゲンを撮ってもらいましょうと言うのです。

救急外来で骨折が明らかでない場合、痛みや腫れが強ければひとまず骨折として対応して患部を固定して帰宅させることがあります。後から、「やっぱり骨折はなさそうだよ」と分かれば、そこで固定を外せば良いのです。